ここでは、遺伝性血管性浮腫(HAE)に関連する医療費助成制度の概要について紹介します。

HAEは、国が指定する指定難病の「原発性免疫不全症候群」に含まれる疾患として認定されています。また小児慢性特定疾病の対象でもあり、申請し、認定されることで医療費助成制度により、自己負担分の一部が助成されます。

申請の流れ

申請の流れ

医療費助成を受けるためには、各都道府県の保健福祉担当課や保健所などの窓口へ申請する必要があります。

<指定難病に係る医療費助成の支給認定を受けるまで>

具体的な手続きについては、各都道府県で異なりますので、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)に直接お問い合わせください。

Step 1

保健所など、お住まいの都道府県の申請窓口から必要な書類を受け取る

※必要書類は都道府県によって異なる場合があります。

Step 2

難病指定医**を受診し、臨床調査個人票という名称の診断書の交付を受ける

※難病指定医が所属する医療機関については、かかりつけ医やお住まいの都道府県の担当窓口(保健福祉担当課や保健所など)にお問い合わせください。

Step 3

診断書と必要書類を合わせて、都道府県窓口に医療費助成の申請を行う

主な必要書類:特定医療費支給認定申請書、診断書(臨床調査個人票)、住民票、市町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類、健康保険証(コピー)など

※必要書類は都道府県によって異なる場合があります。

「高額かつ長期」や「軽症者の特例」に該当する場合は、医療費の領収書なども必要になります。

Step 4

申請を受けた都道府県が審査を行う

- ① 臨床個人票をもとに診断基準に照らして、指定難病であることを確認します。

- ② 病状の程度が、一定程度であることを重症度分類等に照らして確認します。

上記2点が確認できた場合は認定となります。

Step 5

都道府県から医療受給者証が交付される(認定された場合)

都道府県の審査で認定されると「受給者証」と「自己負担上限額管理手帳(管理票)」が交付されます。

審査の結果、支給要件に該当しないと判断された場合、その旨を通知する文書が送付されます。

この申請は受理から交付まで平均2~3カ月程度かかります。審査の過程で病状を難病指定医に確認する必要が生じた場合などは、さらに時間を要することもあります。

【申請から交付までの間の医療費の支払い】

受給者証がお手元に届くまでの間に指定医療機関の受診に支払った医療費は、「償還払い」となり、払い戻しを受けることが可能です。この払い戻しは、自己負担上限額を超過して支払った医療費が対象となります。

<償還払いの手続き>

- 申請窓口:居住している都道府県の保健所など

- 提出書類と記入

「特定医療(指定難病)療養費請求書」→ご自身による記入

「特定医療(指定難病)療養費証明書」→受診先の医療機関による

「特定医療(指定難病)療養費請求内訳書」→ご自身による記入

※提出書類は都道府県によって異なる場合があります。

「医療受給者証」の有効期間は、原則として申請日から1年間となっており、1年ごとに更新申請が必要となります。有効期限を区切っている理由は、定期的に患者さんのデータを収集するとともに所得の変化に対応するためです。

<小児慢性特定疾病に係る医療費助成の支給認定を受けるまで>

Step 1

小児慢性特定疾病指定医を受診し、診断書の交付を受ける。

指定医が所属する医療機関については、お住まいの都道府県等の窓口にお問い合わせください。

Step 2

診断書と必要書類を合わせて、保護者が都道府県等の窓口に医療費助成の申請をする。

主な必要書類:小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書、小児慢性特定疾病医療意見書、住民票、市町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類、健康保険証の写し、医療意見書の研究利用についての同意書 など

Step 3

都道府県(または指定都市・中核市)で審査を行う。

Step 4

認定された場合、都道府県等から医療受給者証が保護者に交付される。

※認定されなかった場合は、その旨を通知する文書が交付されます。

↓

指定医療機関を受診し、治療を受ける。

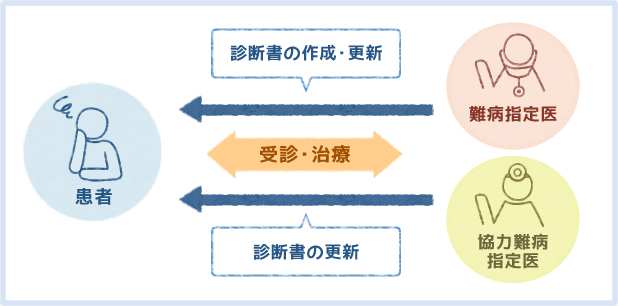

**難病指定医について

難病指定医は2種類あります。

「難病指定医」

難病を正確に診断し、適切な治療方針を立てるという役割があります。診断書(臨床調査個人票)を作成し、それが医療費助成申請の必要書類となります。また、指定難病患者さんであれば医療費助成の有無にかかわらず、患者さんのデータを治療研究の推進や医療の質向上を目的としたデータベースに登録するという役割もあります。

難病指定医はこのような重要な役割を果たすため、その認定には特定の学会の専門医資格を持っている、あるいは一定の研修を受けているといった要件が設けられています。

「協力難病指定医」

指定難病患者さんが医療費助成の更新を申請する場合にのみ、診断書(臨床調査個人票)を作成することができます。データベース登録を行うことは難病指定医と同様です。

Point 1

申請時の際に必要な診断書(臨床調査個人票)に記載できるのは、都道府県から認定されている「難病指定医」のみです。

Point 2

難病指定医がどこにいるかわからない場合は、まず、かかりつけ医にご相談ください。

※都道府県のホームページで確認することも可能です。

Point 3

指定難病患者さんが医療費助成の更新申請する場合は、「協力難病指定医」でも診断書(臨床調査個人票)に記載できます。

医療費助成の対象について

医療費助成の対象について

医療費助成の対象となる指定難病の患者さんは、どこで医療を受けても医療費助成の対象となるわけではありません。難病法では「指定医療機関は指定難病の患者に対して医療(特定医療)を行う」と規定されています。つまり、交付された医療受給者証は、指定医療機関だけで使用することができ、指定医療機関で行う医療の費用だけが助成の対象となります。

指定医療機関とは都道府県から指定を受けた①保険医療機関(病院・診療所)、②保険薬局、③健康保険法または介護保険法で規定する訪問看護ステーションなどです。これらの情報は都道府県のホームページで公開されています。詳しくは指定医に相談しましょう。

なお、指定医療機関には、その責務として「診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は難病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければならない」との定めがあります。

【対象となる治療について】

助成の対象となる医療費は、難病治療にかかった費用のみです。風邪などそのほかの病気でかかった治療費は助成の対象となりません。

助成の対象となる費用

- ① 指定医療機関で難病の治療(保険診療)にかかった自己負担額

- 病院または診療所での診察や治療費

- ② 薬局(指定医療機関)での保険調剤の自己負担額

- 薬局等でのお薬代

- ③ 訪問看護ステーション(指定医療機関)を利用したときの利用者負担額

- 病院や訪問看護ステーションからの訪問看護や訪問リハビリの費用等

- ④ 介護保険の医療系サービスを利用したときの利用者負担額

- 訪問看護

- 訪問リハビリテーション

- 居宅療養管理指導(医師などが自宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行うこと)

- 介護療養施設サービス(介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対する医療)

- 介護予防訪問看護(「介護予防」は要支援者へのサービス)

- 介護予防訪問リハビリテーション

- 介護予防居宅療養管理指導

助成の対象とならない費用

- ① 認定された難病以外の病気やケガの医療費

- ② 指定医療機関以外の医療機関で受けた医療・介護サービスの費用

- ③ 入院時の食費、差額ベッド代

- ④ 臨床調査個人票などの文書料

- ⑤ 保険外診療でかかった費用

- ⑥ はり、灸、マッサージなどの費用 など

重症度分類について

重症度分類について

平成27年1月から医療費助成が行われる指定難病は306に拡大されましたが、助成対象となるのは原則として病状の程度が「一定程度以上」の患者さんです。個々の指定難病の特性に応じて「重症度分類」があり、その分類に照らし合わせて助成の可否が判断されます。「一定程度以上」とは「日常生活または社会生活に支障があると医学的に判断される程度」と定義されています。

医療費助成を申請する際は、この対象基準に該当するかをかかりつけ医にお尋ねください。

【原発性免疫不全症候群の重症度分類】

原発性免疫不全症候群全体について、中等症以上を対象とする。

- 重症

- 治療で、補充療法(阻害薬等の代替治療薬の投与を含む)、G-CSF 療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析、血液透析のうち、一つ以上を継続的に実施する(断続的な場合も含めて概ね6か月以上)場合。

- 中等症

- 上記治療が継続的には必要で無い場合。

- 軽症

- 上記治療が不要な場合。

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項

- 病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いずれの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確認可能なものに限る)。

- 治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態で、直近6ヵ月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。

- なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続することが必要な者については、医療費助成の対象とする。

医療費負担額について

医療費負担額について

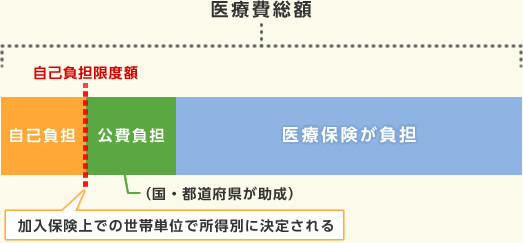

医療費の自己負担割合

指定難病の医療費の自己負担割合が3割から2割になります。1割負担の方の負担割合は変わりません。

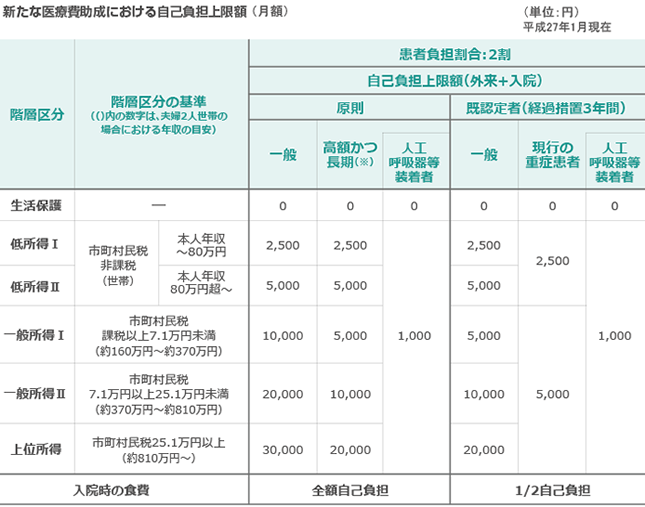

医療費の自己負担上限額

医療費助成を受ける難病患者さんは、所得に応じて設定された自己負担上限額(月額)の範囲内で医療費を負担することになります。病院や薬局など支払先が複数になっても自己限度額を超える負担はありません。

都道府県から医療受給者証とともに「自己負担上限額管理票」が交付されますが、指定医療機関はこの自己負担上限額管理票で自己負担額を確認し、患者さんは指定難病に関連する治療を受ける度に、支払った医療費を管理票に記入してもらいます。

自己負担の合計が月額の自己負担上限額に達した場合、その旨を受診した指定医療機関に確認してもらい、以降、その月内でそれ以上の医療費が発生しても自己負担する必要はありません。

| 医療機関での診察費 :11,000円 | + | 薬局での薬代 :10,000円 |

+ | 訪問看護ステーション :5,000円 |

|---|---|---|---|---|

| ↓ | ↓ | ↓ | ||

自己負担額:11,000円 |

+ | 自己負担額:9,000円 | + | 自己負担額:0円 |

11,000円+9,000円=20,000円に達するので、その後の自己負担は0円

医療費の支給認定について

難病の医療費助成制度では同じ医療保険に加入している人を「世帯」としており、住民票の「世帯」とは異なります。例えば住民票上では夫婦とお子さんが一世帯とみられますが、お子さんが勤務先の健保組合などに加入している場合、助成制度上では夫婦とお子さんとでそれぞれ一世帯とみなされます。

医療費の支給認定の際には、医療を受ける患者さんの「世帯」の所得に応じて自己負担上限額(月額)が決定されます。

高額な医療を受け続ける人の特例について

上記の表にある「高額かつ長期」※に該当する患者さんは「一般」の人より自己負担限度額が低く設定されています。

- 【高額かつ長期】

- ひと月の医療費総額が50,000円(2割負担で、医療費の自己負担が10,000円)を超える月が年間に6回以上ある場合。

また、「軽症者の特例(症状が軽く医療費助成の対象とならなかった3割負担の人)」でも、高額な薬剤を継続して服薬する必要ある場合は、上記の「一般」と同様の自己負担限度額になります。

- 【軽症者の特例】

- ひと月の医療費総額が33,333円(3割負担で、医療費の自己負担が10,000円)を超える月が年間に3回以上ある場合。

詳しくは、指定医療機関の医療費の窓口や最寄りの保健所にお問い合わせください。

関連サイト

関連サイト

難病についての情報サイト

医療費助成制度についてのお問い合わせ先

※組織が変更になることがありますので、詳細は都道府県にご確認ください