HAEのなりたち

血管性浮腫は、19世紀後半にドイツ人の医師クインケが最初に報告した「クインケ浮腫」という名前で広く知られるものです。そのなかで、遺伝性が明らかなものとして区別された遺伝性血管性浮腫(Hereditary angioedema; HAE)は、1888年に初めて報告されました。

HAEの「浮腫」の原因は、補体第1成分阻害因子(C1インヒビター)の遺伝子異常によるC1インヒビター蛋白の減少・機能異常です。まぶたやくちびる、顔、手足などに、突然「浮腫」が出ては消えるものですが、体のあらゆるところに症状が出る可能性があります。稀な疾患と言われる一方で、 最初の発作から診断まで10年以上かかっているという報告もあります。その症状は、激しい腹痛や窒息に陥ることもあるため、発作の管理がとても大切です。

海外では5万人に1人の有病率と言われていますが、日本での有病率は明らかになっていません。家系のなかで受け継がれていく場合と、家系のなかに発症がなく新たな変異が起こる場合もあります。

※C1インヒビター(C1 inhibitor、C1-INH、別名:C1エステラーゼインヒビター、C1インアクチベーター)

HAEとは

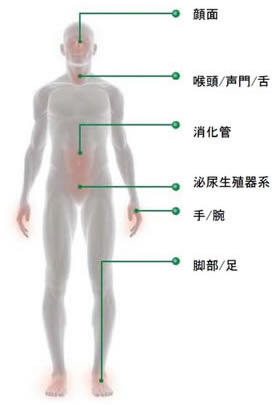

HAE(遺伝性血管性浮腫)とは、Hereditary angioedemaの略で、体の様々な場所に「腫れ」が起こる稀な病気です。

「腫れ」が起こる部位は、顔(くちびる、まぶた、舌など)、のど、手、足、腕、脚および腹部です。HAE(遺伝性血管性浮腫)による「腫れ」は、週単位で起こる人もいれば、月単位あるいは年単位で起こる人など様々で、腫れる場所も常に同じとは限りません。特にのどに腫れが起こると、気道がふさがれてしまうため、命に関わることもあります。

HAEとほかの血管性浮腫との識別

| HAE遺伝性血管性浮腫 (C1-INH欠損による) |

徴候と症状 | 血管性浮腫 (ヒスタミンを介する) |

|---|---|---|

| 通常は、家族のだれかに繰り返す浮腫が見られる | 家族の病歴 | 家族に同様の症状なし |

| 皮膚の腫脹(境界が不明瞭) 腹痛発作 喉頭浮腫(ときに致命的である) 舌の腫脹 蕁麻疹に付随しない |

臨床症状 | 皮膚の腫脹(境界が明瞭) 舌の腫脹 ほかの器官は影響なし 多くの場合、蕁麻疹に付随する |

| 小児期または思春期に最初の徴候 (出現消退を繰り返す浮腫) |

発症年齢 | 成人期に最初の徴候 |

| ●HAE 1型(C1-INHの機能およびタンパク量の低下) ●HAE 2型(機能的な低下のみ) ●HAE 3型(女性のみ発症、C1-INH欠損でなく 血液凝固第12因子の遺伝子異常?) |

種類と原因 | ●特発性(原因不明) ●急性または慢性蕁麻疹に関連 ●ACE阻害剤(喉頭浮腫を引き起こす可能性もある) ●他の薬剤 |

| ●補体C4濃度が低い ●C1-INH活性の低下(HAE 1型、2型) ●C1-INHタンパク量の低下(HAE 1型) |

検査所見 (血漿) |

C1-INH活性とタンパク量は正常(極めて少数例ではC1-INH活性の低下がみられることがある) |

| 発作時には、HAE 1型、2型ともにC1-インヒビター補充療法、 予防時には抗プラスミン剤、抗ゴナドトロピン薬 | 治療 | 蕁麻疹関連の場合:副腎皮質ホルモン剤、抗ヒスタミン |

※C1-INH=C1インヒビター、C1インアクチベーター

監修:埼友草加病院 腎・透析内科 大澤 勲先生

HAEの症状

HAEの発作のほとんどは、若年期から身体の各所に繰り返し生じます。発作の引き金になるのは身体的、精神的ストレスと言われますが、何ら誘因なく生じることもあります。

HAEは皮下の深い組織で限局的に「浮腫」が起こりますが、これは皮膚だけでなく粘膜にも生じることがあります。境界がはっきりせず、ぼんやりと腫れぼったい浮腫が生じます。突然腫れがあらわれて跡形なく消える点では、蕁麻疹と似ています。しかし蕁麻疹は赤みやかゆみが強く数時間以内に急速に消えてしまいますが、HAEは通常、赤みやかゆみはなく、腫れがひくまでに通常1~3日ぐらいかかります。

浮腫は手、足、腕、脚や、まぶた、くちびる、口の中、舌、のどなどにみられます。のどが腫れると息がしづらくなり、気道がふさがれてしまうと窒息する恐れもあり危険です。

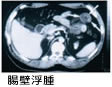

消化管に腫れがおこると、腹痛、嘔吐、下痢などの症状がみられ、2~3日すれば消えることもありますが、激しい痛みをともなう場合があります。

発作の頻度

浮腫の発作が起こる部位としては皮膚で最も頻度が高く、全体の発作回数の約半数を占めており、腹部の発作も大多数の患者に認められています。窒息の危険性がある喉頭部の発作は全発作のうち1%ですが、全患者の半数以上に少なくとも1度は生じています。(図参照)

経験する発作の回数は年ごとに異なり、また同じ遺伝子変異の人でもそれぞれ異なります。なかには、発作が全く起きない無症候性の人もいます。ほとんどの場合、半数の患者さんが1ヶ月に1回かそれ以上の回数で発作を経験し、多い場合には週に1~2回生じることもあります。(図参照)